2006年02月28日

「身も心も癒されたい!」と思ったら…

肩こりや腰痛が…、夜がぐっすり眠れないという向きに、おすすめしたいのが「やいと」。

「久四郎鍼灸療院(きゅしろう しんきゅ)」は五代目という由緒正しい鍼灸院。

先代から引き継いで、30年以上この淡路本町商店街で開業している。

院長の竹田賢治さんに子どもの頃「小児はり」をやってもらった20代の女の子が、今でもよく来てくれるそうだ。昨年も落語界の超大御所が和服姿でこの商店街を歩いて入ってきたこともあって、近所の人が驚いていたそうだ。

ここのお灸は、ちょっと変わっていて、経絡の位置に米つぶの半分くらいの大きさの「もぐさ」を燃やす(点灸)。5~7回くらい繰り返す。瞬間、ピリッという小気味よい熱さが、鍼を打ってもらっている感じがする。皮膚にはさほど跡は残らない。

お店に貼っている紹介文は

「人間の体には、病気を癒す力が、先天的に備わっています。(自然治癒力) その力を引き出し、助けていくのが副作用のない「はり・きゅう」治療です」

久四郎鍼灸療院

と控えめ。

私は1~2カ月に一回くらい通っているけれど、精神的なストレス疲労には、かなり効く。体調に合わせて、鍼やお灸で施術してもらった後、2.3時間後は、超眠くなって、そのまま朝まで、ぐっすりと熟睡してしまうこともあって、寝起きは実にさわやか。身体の自然なリズムを戻してくれるのだと思う。

しかも竹田院長の癒し系の、にこやかな笑顔が何ともいえない。

「この仕事は、ずっとやっていたい。鍼灸師という仕事をきっかけに、単に鍼灸治療だけでなく、お客さんの気持ちのわだかまりや葛藤も聞いてあげるだけで、大きな荷物をおろしたようにすっきりして帰ってゆく人もいる」

竹田院長は、患者さんとの対話による癒しの医療をいつも心がけているそうだ。

阪急淡路駅を降りて、淡路本町商店街1分くらい歩けば「久四郎鍼灸療院」に到着する。途中には地蔵市場などあって、美味しいコロッケやトンカツの店。店の前に露天で野菜を並べて売っている、昔ながらの風景が残っている。

定休日 水曜日・土曜日の午後休診

日曜日・祝日休診

営業時間 診療時間:午前9:00~12:30 午後は、15:00~18:30

大阪市東淀川区淡路4丁目8-12

電話06-6322-2152

http://www.awajihonmachi.jp/shops/046.htm

「久四郎鍼灸療院(きゅしろう しんきゅ)」は五代目という由緒正しい鍼灸院。

先代から引き継いで、30年以上この淡路本町商店街で開業している。

院長の竹田賢治さんに子どもの頃「小児はり」をやってもらった20代の女の子が、今でもよく来てくれるそうだ。昨年も落語界の超大御所が和服姿でこの商店街を歩いて入ってきたこともあって、近所の人が驚いていたそうだ。

ここのお灸は、ちょっと変わっていて、経絡の位置に米つぶの半分くらいの大きさの「もぐさ」を燃やす(点灸)。5~7回くらい繰り返す。瞬間、ピリッという小気味よい熱さが、鍼を打ってもらっている感じがする。皮膚にはさほど跡は残らない。

お店に貼っている紹介文は

「人間の体には、病気を癒す力が、先天的に備わっています。(自然治癒力) その力を引き出し、助けていくのが副作用のない「はり・きゅう」治療です」

久四郎鍼灸療院

と控えめ。

私は1~2カ月に一回くらい通っているけれど、精神的なストレス疲労には、かなり効く。体調に合わせて、鍼やお灸で施術してもらった後、2.3時間後は、超眠くなって、そのまま朝まで、ぐっすりと熟睡してしまうこともあって、寝起きは実にさわやか。身体の自然なリズムを戻してくれるのだと思う。

しかも竹田院長の癒し系の、にこやかな笑顔が何ともいえない。

「この仕事は、ずっとやっていたい。鍼灸師という仕事をきっかけに、単に鍼灸治療だけでなく、お客さんの気持ちのわだかまりや葛藤も聞いてあげるだけで、大きな荷物をおろしたようにすっきりして帰ってゆく人もいる」

竹田院長は、患者さんとの対話による癒しの医療をいつも心がけているそうだ。

阪急淡路駅を降りて、淡路本町商店街1分くらい歩けば「久四郎鍼灸療院」に到着する。途中には地蔵市場などあって、美味しいコロッケやトンカツの店。店の前に露天で野菜を並べて売っている、昔ながらの風景が残っている。

定休日 水曜日・土曜日の午後休診

日曜日・祝日休診

営業時間 診療時間:午前9:00~12:30 午後は、15:00~18:30

大阪市東淀川区淡路4丁目8-12

電話06-6322-2152

http://www.awajihonmachi.jp/shops/046.htm

2006年02月27日

ブラジル日和…青木カナさん

小林茂監督続きだけれど、七芸で映画「わたしの季節」を見た後、受付で映画の挿入CDを探している人がいた。映画のエンディングに流れた青木カナ(ブラジル在住)さんの「帰ろうかな」という歌のことらしい。この歌、マスターカードのCF曲で2004年にヒットしたそうだ。

昨年、「絵紡」という、この映画のイメージソング集も出ていて「帰ろうかな」も入っている。映画上映の度によく売れているそうだ。

ネットで「青木カナ」を検索したら、地球の裏側のブラジル、サンパウロのラジオ放送で彼女が出演している番組がインターネットラジオで聴けることが分かった。

「ブラジル日和」

http://www.100nen.com.br/ja/radio/

という番組に出演している。他の番組もあるがデンジャラスな内容もあっておもしろい。

●Vol.006 「Are you happy?! 青木カナ、歌います」

放送:2005年9月20日(水)ブラジル時間 10:22 ~ 12:26 (2:03)

出演:青木カナ&Leo Nogueira(ゲスト)、

松本浩治(レギュラーゲスト)、大久保純子、櫻田博

http://www4.pf-x.net/~radio/2005/20050920.m3u

この番組を聞きながら、このブログを書いているけれど、さすがブラジルの陽気な番組だ。

2006年02月26日

映画「わたしの季節」と小林茂監督-3

実は、映画「わたしの季節」の前に「夜明け前の子どもたち」という映画がある。

最初の映画は、びわこ学園創始者の糸賀一雄氏の「この子らを世の光に」という理念と人間観の元に療育実践の記録映画として作られたもの。

ちなみにこの「この子らを世の光に」という理念は、障がいを持つ子どもたちに対して「この子らに世の光を」という慈善的で施し感覚の意味ではなく、「この子ら」が世の中で一番キラキラと輝いて生き生きと生きる姿が関わる皆にとって光になるようにと願って生まれたものだそうだ。

また、この理念はどんな重い障がいを持って生まれてきても、一人の人間として本当に尊ばれる社会、時代を創ってゆきたいという切なる願いの言魂でもある。

またそれがこの「びわこ学園」の存在意義であり、そこで働く医師や看護士、児童指導員や、施設職員の働くモチベーションとなっていった歩みがあった。その際に創られた映画だけに当時、福祉職や医療に携わる人々にとって、相当な影響を及ぼしたと聞く。

その当時の子ども達の数人は、この「わたしの季節」にも登場しているが、今では全員、40-50代の白髪交じりのおじさん、おばさんとなっている。

その映画の後に作る訳だから、思い入れがあればあるほどに、単なる記録映画では終わらすことが出来ないこだわりが生まれても仕方がないと思う。

小林監督は「カメラを回しながら考えるしかない」と撮影開始を予定していた2002年5月、脳梗塞で倒れ、ようやく再起し同年10月にクランクインが出来たそうである。まさに、命がけの仕事。そのとき友人であり、この映画制作委員会を担った江口和憲さんも肝臓に重い病気を持っての同行の道行きで、2004年10月の試写会を見終えたあと、江口和憲さんは同月12日に急逝という、もうひとつの哀しく切ない物語が生まれていた。

この映画に戸次公明くんのご実家のお寺で作品展をしているときに登場している職員が江口さんその方。私は、そのことも知らずに2005年1月、野洲市での上映会に行って、昔、お世話になったその江口和憲さんと小林茂監督に会いに行ったのだが、小林茂監督さんの舞台挨拶の時に、2カ月前に亡くなられていたと聞き、茫然としてこの映画を見たものだから、懐かしいやら辛いやら、切ないやらの一時間半だった。

死にゆく人を季節は待ってくれない……

小林茂監督は、それ以上の悔しさを背負って、この映画の完成に向かったのだろうと思う。

全国で上映会が都度都度もたれている。海外でも上映されるらしい。ぜひ見て欲しい。

(終わり)

追記

本当に不思議なことだけど、今日、その江口和憲さんの追想集「不知火のうみへ」が

奥さんから送られてきた。読んだら懐かしいのと寂しいのと思い出があふれ出してきた。

稿を改めて、江口和憲さんのことに触れてみたい。

2006年02月25日

映画「わたしの季節」と小林茂監督-2

映画「わたしの季節」というのは、何がすごいかと言えば、「あるがまま」の凄さ。

特に今の時代、入所者のプライバシーとか、肖像権とか云々とかで、まず、撮影さえさせてもらえない。

しかも、この映像作成にあたっては、「第二びわこ学園」に関わる様々な人々が撮影されていて、さらに三人の入所者とその家族の人生や生活を追って収録されている。

ここまで胸襟を開いてもらえて、よくぞ撮影出来たものだと思う。また、「第二びわこ学園」は重症心身障がい児(者)施設で、生活施設であり半分以上病院なので、病室や医療機器が置いてあるので、通常はなかなか撮影は出来ないと思う。

きっと、映画を見ながら気付く人もいるかと思うけれど、通常の社会生活を送っている私たちが見ている景色と全く異なる風景がそこにはある。深夜にコンビニに行って、週刊誌を立ち読みしたり、会社帰りに居酒屋やカラオケ、バーに行っている私たちの生活と並行して、今も「生きる」ことそのものに120%、エネルギーをかけている生活の舞台があることがあらためて見えてくる。

病院が生涯の生活の場となっている人たちの「生きる現場」、さらに関わる家族や施設職員や看護士、医師、養護学校教師の生きる姿も含めて三年余の歳月を懸けて、制作されたドキュメンタリーというのは半端じゃないと思う。(人生の選択肢が無限にあって、将来、どんな仕事をしたいかと悩む若者にとっては、参考になる映画にもなるかもしれないけど…)

小林監督は撮影にあたってシナリオも具体的な構想も見えないままに現場に入っていったという。撮影しながら、悩む小林監督に、職員であり友人の江口和憲さんは入所者のみんなを指して「彼らが教えてくれるから…」といって励ましたという。

事実、できあがった映画に、全国から様々な感想と感動の声が寄せられてきたという。

もちろん賛否両論だし、撮影現場となった第二びわこ学園の職員の方々からも賛否があったと言う。しかし、そういいながら、文句を言った面々もきっと映画のどこかに映っているのだから、よくぞ、このタイミングでこの映画を残したことだと思う。(明日以降に続く)

特に今の時代、入所者のプライバシーとか、肖像権とか云々とかで、まず、撮影さえさせてもらえない。

しかも、この映像作成にあたっては、「第二びわこ学園」に関わる様々な人々が撮影されていて、さらに三人の入所者とその家族の人生や生活を追って収録されている。

ここまで胸襟を開いてもらえて、よくぞ撮影出来たものだと思う。また、「第二びわこ学園」は重症心身障がい児(者)施設で、生活施設であり半分以上病院なので、病室や医療機器が置いてあるので、通常はなかなか撮影は出来ないと思う。

きっと、映画を見ながら気付く人もいるかと思うけれど、通常の社会生活を送っている私たちが見ている景色と全く異なる風景がそこにはある。深夜にコンビニに行って、週刊誌を立ち読みしたり、会社帰りに居酒屋やカラオケ、バーに行っている私たちの生活と並行して、今も「生きる」ことそのものに120%、エネルギーをかけている生活の舞台があることがあらためて見えてくる。

病院が生涯の生活の場となっている人たちの「生きる現場」、さらに関わる家族や施設職員や看護士、医師、養護学校教師の生きる姿も含めて三年余の歳月を懸けて、制作されたドキュメンタリーというのは半端じゃないと思う。(人生の選択肢が無限にあって、将来、どんな仕事をしたいかと悩む若者にとっては、参考になる映画にもなるかもしれないけど…)

小林監督は撮影にあたってシナリオも具体的な構想も見えないままに現場に入っていったという。撮影しながら、悩む小林監督に、職員であり友人の江口和憲さんは入所者のみんなを指して「彼らが教えてくれるから…」といって励ましたという。

事実、できあがった映画に、全国から様々な感想と感動の声が寄せられてきたという。

もちろん賛否両論だし、撮影現場となった第二びわこ学園の職員の方々からも賛否があったと言う。しかし、そういいながら、文句を言った面々もきっと映画のどこかに映っているのだから、よくぞ、このタイミングでこの映画を残したことだと思う。(明日以降に続く)

2006年02月24日

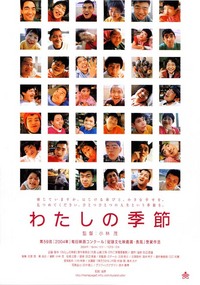

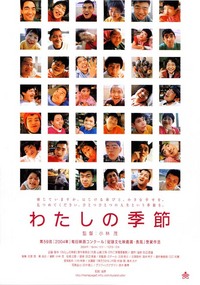

映画「わたしの季節」と小林茂監督-1

映画「わたしの季節」を2006年1月に十三の七芸に家族で見に行った。

ちょうど、その一年前に滋賀県の野洲市の駅前でこの映画のこけら落とし上映を見てきたが、その時の上映内容の尺はもう少し長いもので、旧「第二びわこ学園」の撤去工事のシーンが入っていた。

しかし、この映画は見れば見るほど、奥が深い…。

障がいを持つ入所者のみんなのあるがままの姿がそこにドキュメンタリーとして記録されているだけ…。

これほど見る人の感性や問題意識に委ねられている映画はないと思う。。

嫁も娘も、いきなり連れてこられた十三の映画館で、この楽しくない映画を見て、どのように捉えれば良いのか分からずに困っていた。(明日以降に続く)

http://www.watashinokisetsu.com/

ちょうど、その一年前に滋賀県の野洲市の駅前でこの映画のこけら落とし上映を見てきたが、その時の上映内容の尺はもう少し長いもので、旧「第二びわこ学園」の撤去工事のシーンが入っていた。

しかし、この映画は見れば見るほど、奥が深い…。

障がいを持つ入所者のみんなのあるがままの姿がそこにドキュメンタリーとして記録されているだけ…。

これほど見る人の感性や問題意識に委ねられている映画はないと思う。。

嫁も娘も、いきなり連れてこられた十三の映画館で、この楽しくない映画を見て、どのように捉えれば良いのか分からずに困っていた。(明日以降に続く)

http://www.watashinokisetsu.com/

大阪ブログポータル オオサカジン

大阪ブログポータル オオサカジン